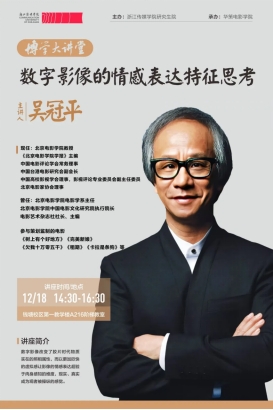

12月18日,由浙江传媒学院研究生院主办、华策电影学院承办的博学大讲堂——《数字影像的情感表达特征思考》在钱塘校区第一教学楼A216举行。本次讲座邀请到了北京电影学院教授吴冠平主讲。华策电影学院2024级摄影与制作、表演与导演全体研究生参加本次讲座,讲座也吸引了兄弟院系的同学参加。

吴冠平,教授,博士生导师,《北京电影学院学报》主编。原北京电影学院中国电影文化研究院院长(2013-2024),北京电影学院电影学系主任(2012~2018),《电影艺术》杂志社社长、主编(2006~2013)。华语青年电影周(CYGFF)创办人,中国电影家协会会员,中国电影评论学会常务理事,中国台港电影研究会副会长,中国高校影视学会理事,北京电影家协会理事等。曾担任第12、14、17、19届华语电影传媒大奖终评委;第18届、19届中国电影华表奖评委;第36届中国电影金鸡奖评委;第51届金马奖初评委、第55届金马奖终评委等。发表理论评论文章三十余万字,著作有《坐看云起等风来——2003~2014中国电影述评》(人民东方出版社2015)、《陆上行舟——新世纪中国导演访谈录》(人民东方出版社2015)、《艺术电影手册》(北京出版社 2015 年),《20 世纪的电影》(三联书店 2002 年)等。参与策划监制的电影有《树上有个好地方》(2020)、《完美新娘》(2009)、《欠我十万零五千》(2009)、《租期》(2005)、《卡拉是条狗》(2003)等。

在讲座分享中,吴冠平教授首先提了我们现在面对三个现实:从技术层面来看,三十年前学习电影需要掌握胶片技术,从曝光开始学起;而三十年后,电影创作则主要依赖算法。从影像文化层面而言,现在的影像文化不仅仅是人类的触觉和知觉直接表达的东西,还有大量技术参与了触觉假象和心理假象的构造。当我们谈论数字影像时,必须认识到,它已不再是简单的图像捕捉和再现,而是融入了我们的生活,成为我们感知世界、表达情感的一种全新方式,背后有大量的技术支持和数据处理作为支撑。

关于影像情感,吴冠平教授认为,传统情感的建立实际上都和占有有关系,因为只有通过占有,我们才能表达出对某样东西的情感。比如考古发现就是占有的关系建设,这是人类建立对世界历史认知的重要方式。然而,在数字时代,我们的情感由占有变成了一种接入,所有的感受和经验都是通过电脑接入对信息的感受。例如,我们在网上订购咖啡,网上并不生产咖啡,只是产生一个量化的数据流。在数据流体验中,我们开始建立对影像的情感。

在讲座中,吴冠平教授围绕三个关键词展开讨论:主体、叙事和表达。首先,关于主体,吴冠平教授指出,在数字影像中,情感的主体是什么是一个值得深思的问题。是人类,还是机器,或者是人机的融合体?文化正在经历一种从拥有到共享的转变,在这种转变中,我们不再是情感的占有者,而是情感的接入者。我们通过数字平台与他人分享情感,也感受着他人的情感。这种共享性使得数字影像的情感表达更加多元和丰富,但也带来了情感真实性和可信性的问题。在数字时代,信息的真实性和可信度变得越来越难以判断,因此我们需要更加谨慎地对待数字影像中的情感表达。

其次,关于叙事,吴冠平教授认为,叙事是情感产生的重要条件之一。在数字影像中,叙事方式已经发生了巨大变化。传统的线性叙事被打破,取而代之的是更加多元和碎片化的叙事方式,这更符合现代人的阅读习惯和审美需求。同时,数字影像提供了更加丰富的叙事手段,如虚拟现实、增强现实等技术手段可以创造出更加逼真的场景和角色,让观众身临其境地感受故事的情感。然而,过度追求视觉效果和娱乐性可能会削弱故事的情感深度和内涵,因此需要在创作中找到平衡点。

最后,关于表达,吴冠平教授指出,在数字影像中,情感表达涉及影像的语言、风格、节奏等多个方面。影像的语言是情感表达的基础,通过选择合适的镜头语言、色彩搭配和音效设计可以营造出不同的情感氛围和节奏。影像的风格也是情感表达的重要因素之一,不同的影像风格会传递出不同的情感色彩和审美倾向。情感是一个生理性的表达,同时也是文化性质的习得。影像的节奏也是情感表达的关键所在,通过控制节奏和节拍可以引导观众的情绪起伏和变化。此外,演员的表演、剧本的质量、导演的意图等因素也会影响数字影像的情感表达效果。

此外,吴冠平教授还提到了“后人类”的概念。在后人类的视角下,我们不再是单纯的肉体存在,而是与机器、数字技术紧密相连的复合体。这种复合体的出现使得我们的情感表达方式和接受方式都发生了巨大变化。数字影像的情感表达不再仅仅是图像和声音的再现,而是包含了更加复杂和多元的信息和情感。

在讲座结束时,吴冠平教授放映了一个由AI生成的短片,并分享了自己的思考:我们如何被信息所控制,在信息统治下开始思考。他强调,数字影像的情感表达是一个非常复杂和多元的话题,涉及到影像文化、主体、叙事、表达等多个方面。在未来的发展中,需要不断探索和创新数字影像的情感表达方式和方法,以满足观众的需求和期待。同时,也需要保持对数字技术的敬畏和谨慎态度,避免过度依赖或滥用这些技术而削弱了情感的真实性和可信度。